«Позвольте мне здесь заявить, что если мы ошибаемся, то лучше уж ошибиться с их безжалостным сносом. У большинства этих учреждений нет будущего, и, что касается меня, я буду сопротивляться любой попытке их реанимации […]» Джон Энох Пауэлл

Отсутствующий центр

Деинституциализация разрушила формат ухода и содержания, который существовал в течение столетий ранее. В предшествующей главе мы уже отмечали диссонантную сложность, с которой уход и содержание постепенно проникали в городское пространство в виде раздробленных и нерегулярных паттернов. Это картирование напоминает топографию потрескавшегося оконного стекла, поддерживающего целостность благодаря взаимному самосохранению своих внутренних осколков, но в фундаментальном плане уже нарушенного своей травмой. Подобная гипотеза является той призмой, через которую данное изложение рассматривает и интерпретирует городское пространство. Образ треснутого стекла как иллюстрация этого процесса полезен, поскольку он подразумевает дыру в своем эпицентре, от которого расходится узор трещин в виде заботы и изоляции; Викторианский приют, место, которое когда-то надежно изолировало душевнобольных за закрытыми воротами, отделившее их от социума, то, что Фуко называл «священной дистанцией […] обратной экзальтации».

И все же это не пассивное отсутствие; на протяжении лет, с тех пор как психиатрические приюты были закрыты, их культурный остаток оказывает деформирующее влияние, давление на общество. Это заметно в продолжающемся резонансе, который психиатрические приюты оказывают на кино и медиа даже после своего фактического исчезновения. Резонанс связан со странным очарованием, с постепенным накоплением эстетической двусмысленности и притягательности; прежде всего, в условиях турбулентности социальных отношений к психическим заболеваниям и помощи. В этом отношении викторианский приют является символом или агентом шума вокруг восприятия, мистификации и дисфункционального представления проблем психического здоровья и их лечения. Приют становится центром «непрерывности и разнообразия смыслов безумия, которые за длительный период времени превратились в концептуальный комплекс, устойчивый перед деконструкцией».

В этом дискурсе я исследую притягательность и символы, которые отразились в моей собственной творческой практике на протяжении нескольких лет. Любое стремление к ответственности за эту практику требует разбора данного проблематичного культурного насаждения, которое, как показывает моя работа, не делает меня более иммунным, не снимает с меня ответственности за ее увековечивание, как и с любых других кинематографистов и художников из других областей, на работы которых я буду ссылаться. Приведу лишь один пример: альбом 2007 года «Perichoresis» группы Pulsefear, коллаборацию, в которой я принимал участие; он был выпущен в виде компакт-диска с обложкой, полностью состоящей из отфильтрованных фотографий заброшенного психиатрического приюта Черри Ноул в Райхоупе, Сандерленд, воспроизведенных и обработанных с разрешения фотографа Urbex Мелани Рис. Эти изображения, представляющие собой исследование тематик распада и заброшенности, обработанные с помощью гиперреалистических цифровых эффектов в сепийных оттенках, демонстрируют явное преобразование психиатрической клиники в чисто эстетические цели, оторванные от историчности за исключением самого романтизированного остатка. Их связь с аудио-контентом неясная, неопределенная и размытая; это лишь тень смысла, расфокусированный снимок, не дающий никакого понимания. Это звучание психиатрической клиники, восстановленное из фрагментов истории и культуры, как «региона, населенного тенями и акцентированного тревожными звуками». Альбом остается осязаемым артефактом стойкого очарования, рожденного из увлечения фотографией Urbex, мрачной художественной литературы и фильмов, и из этических вопросов ответственности как художника, осознание которых заняло гораздо больше времени. Во многих отношениях артефакты практики, собранные в сопроводительном портфолио к моему исследованию, можно рассматривать как стремление восстановить эту гармонию.

Эстетическая ценность являлась одной из составляющих викторианских психиатрических приютов с момента их постройки. Эндрю Скалл описывает приюты как «моральную архитектуру», физическое воплощение реформистской философии, вдохновившей их создание; здания, которые «отражали особый набор культурных предположений о безумии» и которые должны были «минимизировать мысли о заключении и ограничении». Это были, бесспорно, впечатляющие и внушительные здания; использование исторически и эстетически насыщенных архитектурных стилей, таких как «Тюдоровская готика», создавало впечатление как раздутого превосходства, так и потомственности по отношению к предшествующим им учреждениям, таким как Бедлам (Госпиталь святой Марии Вифлеемской). Мрачные прецеденты были отвергнуты в пользу загородных имений с роскошными участками. Эстампы и гравюры того времени, которые использовались для продвижения приютов, воспроизводятся в работах Скалла и Эндрюса, демонстрируя эстетический интерес не только к самим зданиям, но и к их оформлению. Эндрюс отмечает, что такие эстампы «подчеркивали идиллическое положение психиатрических больниц на просторных территориях рядом с пасущимися овцами и крупным рогатым скотом». Нэнси Дж. Томес полагает, что внушительный архитектурный дизайн психиатрических приютов был частью стратегии по утверждению их легитимности как новой формы лечения, рекламой их утопического радикализма и культивированием чувства престижа.

Такой утопизм был обречен кануть в лету; его основы были подорваны как суровой экономической и социальной реальностью, так и расхождениями в опыте. Этот располагающий фасад часто драпировал неприглядную изнанку; шокирующий разрыв между внутренним и внешним. Скалл дает исчерпывающее описание экономических и социальных условий, а также системной деградации, что способствовало ухудшению состояния психиатрических приютов в XIX веке, в своей работе «Моральная архитектура: викторианская психиатрическая лечебница»; экспоненциальный рост спроса, разрушительная инфляция и финансовые трудности вносили свой вклад в ломку реформистского оптимизма, на котором зиждились эти психиатрические учреждения. Этот упадок усилил разрыв между внешним видом приюта и условиями внутри. Энн Дигби писала о Йоркском приюте: «грандиозный фасад здания скрывал антисанитарные, переполненные помещения […] Современному читателю эти условия покажутся невыносимыми, но по сравнению со стандартами других учреждений Йорка по контролю за социальными девиациями, тюрьмами и исправительными колониями тех лет, они не были чем-то исключительным». Очевидно, что такие сравнения далеки от любой модели ухода, которую можно было бы описать как утопическую. В этом отношении Скалл кратко замечает, что «грозная тень гигантских сооружений, возведенных в ответ на утопические видения реформаторов, сохранилась даже после того, как психиатрические больницы и исправительные учреждения превратились в загоны для отдыха, гротескные пародии на регенерационные идеалы, которые они изначально претендовали воплощать».

Тем не менее, романтическое изображение приюта как загородного поместья и безопасного пространства, в котором можно освободиться от обязательств и требований современного мира, все еще сохраняется в культуре как фантазия, прочно укоренившаяся в сознательно культивируемой традиции приюта как убежища. В книге «Тест на психопатию» Джон Ронсон отмечает: «Одна женщина, которую я знаю, говорит, что тайно желает нервного срыва, чтобы попасть в психиатрический приют, вдали от напряженности современной жизни, где она сможет высыпаться и получать заботу от медсестер». Это провокационное отражение «Weltschmerz» городской жизни, когда деперсонализация принудительного заключения может обретать положительные коннотации. Однако фантазия значительно отличается от реальности, хотя она и черпает вдохновение из одного и того же аспекта. В записке 1872 года о психиатрическом приюте Колни Хэтч было сказано следующее:

Огромные деньги, потраченные [на Колни Хэтч]… готовят нас к почти дворцовому величию… помпезный внешний вид здания подразумевает наличие соразмерного интерьера. Однако едва мы переступаем порог, сцена меняется. Пройдя по коридору, опоясывающему здание, посетитель чувствует угнетение; небольшое количество света, проникающего через узкие окна, поглощается чернильным асфальтовым покрытием, и совместно с низким сводчатым потолком создает чувство удушения и заключения, как в тюрьме.

На данном этапе крайне важно обратить внимание на эмоциональные характеристики данного описания, упор на его световые особенности. Эта иллюстрация гнетущей атмосферы психиатрического учреждения явно предвещает тот эстетический язык, который присутствует в кино и медиа-изображениях психиатрических приютов – и в передаче ментальных расстройств в целом – спустя почти полтора века. Светотеневой рисунок и гиперреалистическая интенсификация, наблюдаемые в документальном кино, кинематографе и литературе, явно присутствуют здесь, хоть и на ранней стадии развития.

Эта основа грубых контрастов и сопоставлений является ключевой характеристикой глифической идентичности психиатрического приюта, главного портала, из которого доносится шум заблуждений. Мы видим, что современная подача психиатрического приюта как эстетической концепции, распространяемая искусством и медиа, была заложена еще в самых первых архитектурных эскизах. Технологии фотографии и кино просто помогли практикам усилить это впечатление, эту одержимую фиксацию на темных сторонах, трансформируя ее в ранг искусства. Раймонд Дургнат дает поэтическую иллюстрацию этому подходу: «поэзия и геометрия сходятся среди этих пейзажей, чья серость столь же насыщена и нюансирована, как небо перед грозой. Постепенно, кадр за кадром, фокус с белых стен приюта переходит на окна и открытые двери, на проемы, через которые видны деревья с черными ветвями и небо — проблеск свободы, подчиненный окружающей архитектуре».

Знаменитое выступление Эноха Пауэлла о деинституционализации в 1960 году, известное как речь о «Водонапорной башне», предвещает возможное превращение приюта из активного компонента функциональной системы здравоохранения в оторванный культурный артефакт или символ инаковости. Язык Пауэлла заключает в себе почти невыносимую, болезненную эстетику. «Вот они стоят, изолированные, величественные, властные, окруженные гигантской водонапорной башней и дымовой трубой, угрожающе возвышающиеся над сельской местностью – приюты, которые наши предки строили с такой невероятной прочностью». Водонапорная башня сама по себе становится повторяющимся мотивом для Иэна Синклера, разглядывающего Эпсомский кластер психиатрических приютов в слышимом радиусе от трассы М25. Синклер видит в водонапорных башнях важнейший остаток дисперсивной передислокации мест ухода и содержания. «Одинокие итальянские водонапорные башни, выглядывающие вдоль дороги, на холмах в Шенли, Клейбери и Дартфорде, становятся маркерами, ориентирами на карте безумия. Если что-то исчезло, если его больше не видно, это не значит, что его нет». Даже если топографические доказательства существования психиатрических приютов и сохранились в виде фрагментов или реконструкций — здесь в качестве конференц-центра, там в формате маленьких стильных апартаментов — их культурные смыслы искажаются, переплетаются с элементами вымысла. То, что пропало, обрело иную силу, формирующую восприятие, отношения, выражения и эмоциональные реакции; а то, что осталось, хотя и фрагментарно, всего лишь служит намеком на его бесплотный аналог. Фуко предвидел это освобождение, заявляя, что «психиатрический приют, всегда ориентированный на анахронистические структуры и символы, будет по определению неадаптированным и несоответствующим своему времени».

Этот выход за пределы времени и пространства, сопровождающий возрождение приюта как эстетического объекта, совпадает с тем, что Марк Фишер называл «медленной отменой будущего». Фишер постулировал синхронный коллапс всех эпох массовой культуры, сопровождающийся потерей прогресса и обнищанием нового. Фишер особенно отмечает это в популярной музыке, где он видит, что эволюция новых форм постепенно разрушается и замещается бесконечными повторениями и комбинациями старых форм; крупные линейные движения в популярных музыкальных жанрах, примерно с 1960-х до начала 1990-х годов, рассеиваются в миметических повторениях. Эта культурная летаргия создает благоприятные условия для приюта как эстетического объекта, способного бесконечно циркулировать, комбинировать времена, пространства, опыты, предположения и явные фантазии, кажется, неуязвимого перед фактом того, что реальная история и опыт ухода уже изменились. Подобно отелю «Оверлук» из «Сияния», этот образ приюта формируется в «эоническое время, в котором различные исторические моменты смешиваются и сжимаются».

Встает вопрос: если приют стал неотъемлемой составляющей фильмов и медиа, объектом бесчисленных красивых фотографий, вдохновением для захватывающих и трогательных историй в различных жанрах, почему он должен считаться чем-то плохим? Почему нельзя извлечь что-то положительное из этапа эволюции ухода и содержания, которые так часто ассоциируются с травмирующим опытом? Не свидетельствует ли вмешательство приюта в популярную культуру о том, что мы, как общество, чему-то научились? Правда ли, что, как предполагает Кросс, «современные медиа замалчивают или цензурируют реальное переживание психических расстройств»? Это сложные вопросы для творческих практиков, и на них поступает огромное количество ответов из мира искусства, не говоря уже о документальных фильмах, журналистских расследованиях и других источниках, которые описывают широкий спектр травм. Все эти формы опасны тем, что они способствуют, как описывает Кросс, «культурному наследию неправильного признания», или, как описывает Бирч, «хранению знаний с ошибочным истолкованием».

Однако ответ в этом дискурсе сводится к шуму. Это шум, порождаемый культурным просеиванием эмпирических и экспериментальных ощущений; когда наши укоренившиеся познания, выработанные за жизнь путем поглощения информации, которая поступает к нам из запутанного круговорота повседневного существования, сталкиваются с тем, что мы фактически чувствуем. Это шум культуры и опыта, порождающий противоречивые сообщения, не поддающиеся пониманию; и, главным образом, шум, порождаемый дезинформацией, намеренной и нет, предоставляемой другими; и взаимодействие всех этих факторов. По аналогии с известным антипсихиатром Р.Д. Лэйнгом, я назову это шумом «мистификации». Лэйнг подробно описывает мистификацию в работе «Здравомыслие, безумие и семья» и других текстах, как механизм, с помощью которого семьи и близкие людей, страдающих психическими расстройствами, навязывают путаницу понятий, ошибочные причинно-следственные связи и противоречивые сигналы, чтобы нейтрализовать, сдержать и заставить замолчать этих людей. Это и есть агентное ощущение мистификации, шум, организованный внешними социокультурными течениями.

«Волчьими ягодами» этих социокультурных форм шума является стигма; ее продолжение — призрак приюта, его сохранение в искусстве и культуре после деинституционализации. Барретт подчеркивает это качество, указывая на тревожащую социальную повестку и заявляя, что психиатрический приют стал «… местом, где сконцентрированы и усовершенствованы стигматизирующие символы, применяемые к тем, кто не мог или не хотел участвовать в продуктивных социальных отношениях, и поэтому любая категория болезни, придуманная психиатрами в этих учреждениях, будет пропитана этим обесценивающим дискурсом».

Деинституционализация имела далеко идущие последствия в виде устойчивой стигматизации. «Другой», которого сдерживали, изолировали и эмоционально нейтрализовали, приобрел внутреннее, параноидальное ощущение, подпитываемое заблуждениями, таблоидными возмущениями и паникерством. Нахождение бывших пациентов в обществе грубо и поспешно рассматривалось как угроза, на которую соответствующим образом реагировали. Устойчивость этой атрибуции и степень, в которой ее подпитывают основные экономические и культурные игроки с этически бессмысленной самоотдачей, удачно иллюстрируется кратковременным присутствием — и поспешной отменой — Хэллоуинских костюмов «психически больного» на полках магазинов Asda и Tesco в 2013 году. Это пошлый образ, окровавленная жертва, принесенная на алтарь потребительства, с пластиковыми фиксаторами челюстей и подделкой под мясной тесак или мачете, была снята с продажи после жалобы благотворительной организации по психическому здоровью Mind, резко отметившей, что костюм способствует стигматизации. Это можно толковать только как открытое проявление лицемерия в деперсонализации (мистификации – в крайней степени), предсказанной Бархэмом: «Наследием викторианского приюта является уничтожение личности человека, страдающего от психического расстройства. Вместо личности нам дали пациентов психиатрических больниц, чьи идентичности навсегда испорчены, изгнанных в пространство своей болезни, на периферию общества».

Это уничтожение личности было представлено как ключевой механизм психиатрического приюта и Гоффманом, и Фуко, в своих знаковых работах, опубликованных в 1960-х годах. В книге «Приюты» Гоффман назвал этот процесс «умерщвлением самости», в ходе которого вся системная структура, процессы и персонал учреждения работали в унисон для разрушения индивидуальной идентичности каждого заключенного, меняя её на внутренний стыд и стигму. Гоффман описывал это как цель и определяющие характеристики «тотального учреждения», термина, который он применял к психиатрическим приютам, тюрьмам и концентрационным лагерям одновременно. Лишь немногие социологи добились большего в изучении природы стигмы; Гоффман придумал термин «испорченная идентичность», упомянутый выше Бархэмом.

В работе «Безумие и цивилизация» Фуко описывает цель психиатрического приюта как порождение страха у тех, кто содержится в нем; конкретнее, страха перед своей собственной болезнью. Опыт этого страха базируется на самосознании и соответствующем чувстве стыда и вины, которое приют сознательно культивирует. Результатом этого процесса становится появление пациента, который саморегулируется или самоограничивается, принуждает себя к нормализованному поведению через внутреннюю вину. По мнению Фуко, это чувство вины «заменило свободный ужас безумия удушающей мукой ответственности». Описанный процесс является дисфункциональной моделью реинтеграции, при которой пациент с психическим расстройством примиряется с обществом, разделяя страх перед своей болезнью; «страх получал силу отчуждения, которая позволяла ему восстановить примитивное сотрудничество между безумцем и разумным человеком. Страх восстанавливал их солидарность. Теперь безумие не сможет – ни сейчас, ни когда-либо еще — вызвать страх; оно само напугано».

Такая конструкция психиатрического приюта неоспоримо дистопична и, можно сказать, служит целям сближения «Безумия и цивилизации» Фуко с современным антипсихиатрическим движением Р. Д. Лэйнга и других. Пациент с психическим расстройством, описываемый в этой модели, является по-настоящему несчастным, мучающимся существом, постоянно испытывающим ужас перед своим собственным разумом. Язык Фуко становится все более перегруженным и витиеватым: «Из-за этой вины безумец стал объектом наказания, всегда уязвимым для себя и Другого»; «Его мучение было его славой; его освобождение должно унизить его». Но интерпретировать приюты исключительно как механизм самостигматизации в такой манере — это действительно мрачно, хотя и убедительно. Однако эти идеи порождают жуткие отголоски бестелесных форм, которые приют приобрел в искусстве в годы после деинституционализации. Симулякр приюта, сохраняющийся в искусстве, хранилище эстетических образов, фантастических представлений и искажений, по-прежнему выполняет функцию поощрения внутреннего стыда, представляя зеркальный образ психического расстройства.

Фуко – размышляя о работе Филиппа Пинеля – описывает три ключевых механизма приюта, способствующих внутренней ассимиляции стыда: замалчивание, зеркальное распознавание и постоянное осуждение. Одни только кинематографические изображения приюта, возможно, достигают всех этих целей. Гиперреалистичные драматические прообразы и вымыслы служат для ретуширования и, в конечном счете, замалчивания реального опыта. Отснятые кадры, которые показывают приют как феномен, видимый и слышимый, формируют неиссякаемый резерв фальшивого зеркального распознавания. Распространенность этих изображений, их циркуляция, популярность и влияние на культуру лечения психических заболеваний, порождают чувство постоянного осуждения. Этот резервуар бесконечно пополняется и преобразуется, не требуя создания физических мест ухода, оплачиваемых специалистов или вмешательства государства. Если Фуко и Гоффман были правы в своем представлении о приюте как механизме внутренней ассимиляции стыда, то приют в искусстве – это усовершенствованный аппарат. «Все было организовано так, чтобы безумец ощутил себя в мире осуждения, который окружал его со всех сторон; он должен знать, что за ним наблюдают, его судят и порицают; от проступка к наказанию – эта связь должна быть очевидна, как вина, признанная всеми».

Злокачественная устойчивость стигмы в эпоху, пронизанную информационным потопом в зависимом от электронных устройств обществе, не вызывает удивления. «Стать другим» — путь наименьшего сопротивления. Медиация – любого вида – превалирует над излечением. Когда искусство, исследующее психические расстройства, подвергается медиации на любом уровне, ткань культурного сознания быстро изгибается, а стигма скапливается в складках. Проявлять такую активность, даже в составе аудитории, которая фактически является незначительной и оторванной, как сообщества индастриала и power electronics, значит этически определить свое место, влиять на условия и распространять идеи.

Как творческий практик, занимающийся изучением этих вопросов, я хотел бы исследовать три основных сценария в рамках данного раздела и обсудить, как на них отзываются работы из портфолио. Я не могу гарантировать однозначные ответы на эти вопросы, однако они иллюстрируют то, чего я стремлюсь достичь своей творческой практикой. Это вопросы, которые превосходят рамки данного портфолио, но, тем не менее, это вопросы, которые должны волновать любого практика, желающего исследовать психические расстройства в рамках своей работы. Я говорю об этом с уверенностью человека, который ступил на эту территорию, не ставя перед собой таких вопросов, но который вдруг обнаружил тревожащие последствия своих действий. Огромной личной победой для меня будет даже поверхностное рассмотрение этих вопросов. Во-первых, что происходит, когда творческое произведение неправильно, искаженно или предвзято отображает психическое расстройство и его лечение, возможно, даже провокационно в своем искажении? Во-вторых, почему творческие произведения, особенно художественные изображения, обретают культурное первенство перед документальными и репортажными материалами? И, наконец, что происходит, когда документальные и репортажные материалы используют методологии и эстетические характеристики художественных произведений?

В каждом из этих случаев символ приюта — средоточие диссонанса — активно присутствует и обеспечивает контекстуальную основу для фокусировки дискурса; и в каждом случае есть рассказ о том, как компонент портфолио пытается ему ответить. Больше всего беспокоит то, что медиа — искусство или газеты — имеют огромный потенциал нанести или усилить психологический ущерб, напрямую или опосредованно через социокультурные течения, в которых они повинны. Потребность в ответственности определяется личным опытом; это эффективная подпитка для благих намерений.

В данном контексте видоизменный образ приюта становится социокультурной конструкцией, связанной с его физическими остатками лишь окольно. Приют становится автономным, расформированным местом, где живут призраки искаженного прошлого, которые с течением времени превращаются в отдаленные слухи. Постепенное пропускание изолированных фактов через этот фильтр приводит к тому, что этот образ приюта становится реальным убежищем для стигмы и заблуждений, где неправда и выдумки исцеляются и вновь вливаются в социальную приемлемость. Таким образом, вернувшись под сень культуры, они могут взращивать более глубокие виды разногласий с коварной скрытностью. Их разрушительная природа спрятана под маской политически выгодной ложной доброжелательности. Зачем выносить сор из избы? Мун, Кирнс и Джозеф отмечают: «Стигма, связанная с психическим заболеванием и местами его лечения, по своей природе и интенсивности, пожалуй, соответствует только последствиям тюремного заключения. Эта стигма кажется неизменной вне зависимости от времени и места, частично благодаря готическим ужасам, связанным с приютом, присутствующим в популярной культуре».

Наблюдения

После деинституонализации главным медиатором (и реаниматором) приюта стала киноиндустрия. В книге «Offbeat» в разделе «A Dangerous Madness» Дженнифер Уоллис подробно и занимательно анализирует изображения приютов в фильмах ужасов XX века, особенно в 1960-1970-е годы, когда идея деинституционализации приобрела политическую поддержку. Эти и другие фильмы сформировали кинематографические образы, которые доминировали в изображении приютов даже после их закрытия. В этом контексте я хотел бы обратить внимание на три самых захватывающих примера изображения приютов в кино (два из этого периода и более поздний пример из начала 2000-х для сравнения), а также на механику и звуковые эффекты, создающие это интересное впечатление.

«Пролетая над гнездом кукушки»

Возможно, самым авторитетным и наиболее известным и признанным изображением психиатрического приюта в кино является фильм «Пролетая над гнездом кукушки» (1975) по одноименному роману Кена Кизи 1962 года. В этом отношении лечебница в фильме (снятом на территории Oregon State Hospital, действующего госпиталя) представляет собой один из главных элементов современного символа приюта в популярной культуре. Повествуя о диссонансном и конфликтном поведении мелкого преступника «Мака» Макмерфи, которого переводят из тюрьмы в психиатрическое учреждение, фильм иллюстрирует лечебницу как изолированный человеческий зоопарк, населенный социально неадаптированными фриками, единственное лечение которых сводится лишь к степеням седации и обездвиживания. Фильм является примером искристого и неустрашимого влияния независимой, волевой личности на группу безнадежно недееспособных изгоев, определяемых целиком их недугами и иллюзиями. Только глубоко замкнутый и скрытный «Шеф» Бромден демонстрирует автономию, но даже тогда ему приходится делать это под воздействием травмирующих обстоятельств. Неисправимый Мак Макмерфи — агент шума, неистово разрушающий притихший, репрессивный мир пациентов.

Фильм и по сей день остается исключительно мощным и захватывающим, ощутимо пронизанным состраданием; но, не отрицая несомненного качества самого фильма, предшествующее описание явно показывает, что в его изображении пациентов есть некоторые проблемы. Подобно многим драматическим воплощениям психических заболеваний, фильм полагается на то, что Кросс называет «процессом представления болезни так, чтобы зрители могли видеть, как она выглядит». Фильм подкрепляет идею о том, что психические расстройства, по сути, — это то, что можно увидеть и услышать. Это изображение основано на пылких, театрально интенсивных перформансах и упрощенных ярких характеристиках, которые ненатуральны и фиктивны; и всё же стереотипы, установленные этими изображениями, чрезвычайно распространены (не в последнюю очередь травматичное изображение электросудорожной терапии) и явно продолжают формировать искаженное культурное понимание опыта психического заболевания и его лечения. «Screening Madness» критикуют этот фильм в качестве непреднамеренного распространителя стигмы:

Вспомогательные персонажи в фильме «Пролетая над гнездом кукушки» были слабыми, заикающимися, легко поддающимися контролю и имели странную внешность (смешивая психическое заболевание с умственной отсталостью). […] Важно отметить, что ни одна обездоленная группа никогда не достигала равенства через сострадание со стороны публики. Чтобы преодолеть стигму против людей с проблемами психического здоровья, нам нужна равноправность, а не жалость.

Влияние этих преувеличений на культурные представления о психических заболеваниях подчеркивается Кроссом, который говорит следующее: «Гилман указывает на то, что стереотипные представления не обязательно должны быть точными; скорее они позволяют целевой аудитории осознать, что изображается именно безумие»; Кросс продолжает прямо цитировать Гилмана: «Мы хотим — нет, мы нуждаемся в том, чтобы ‘сумасшедшие’ были другими, отличающимися, поэтому мы создаем на базе их реальности мифы, которые позволяют им выделяться».

Одно из самых неизгладимых впечатлений, которое производит фильм, связано с его знаменитым диссонантным использованием звуков и музыки. Музыкальная пила и другой инструментарий композитора Джека Ницше ярко контрастируют с диегитическим использованием записанной музыки внутри повествования. Именно это, возможно, сильнее всего запечатлевается в памяти зрителя. Оркестровая аранжировка «Charmaine» Мантовани лежит в основе нескольких самых тревожных сцен фильма, диссонируя с происходящим. Персонал психиатрической лечебницы под руководством эмоционально выгоревшей медсестры Рэтчед громко воспроизводят запись, чтобы заглушить и скрыть жестокость своей «заботы» под болеутоляющим, усыпляющим звуковым покровом. Варварское противоречие, ассоциативное наложение ужасающего на приторно-сентиментальное. Деформированная из-за своего стертого контекста, заунывная глупость этой мелодии становится заглушающим шумом, музыкой для расслабления наоборот. Это зловещее наложение напрямую влияет на повторяющийся контраст плавных мелодических текстур и абразивных шумов, используемых в моей подборке записей.

«Девятая сессия»

В фильме «Девятая сессия» 2001 года факты явно переплетены с вымыслом; драма разворачивается в аутентичной обстановке Данверсской государственной психиатрической больницы, построенной в 1874 году в Массачусетсе. На момент съемок место было заброшенным, но структурно целостным, что позволило создателям фильма подробно и с ощутимым наслаждением изучить каждую эмоционально заряженную деталь и интегрировать обширные фрагменты исторических фактов в сюжет фильма (в конечном итоге здание было снесено, за исключением его наружного архитектурного каркаса). Фильм описывает финансово неблагополучную компанию по удалению асбеста, которая принимает контракт на очистку всего асбеста с объекта за одну неделю; такая ситуация создает давление и психологическое напряжение в команде, усугубляемое угрожающей, пугающей атмосферой психиатрической больницы.

Удаление асбеста символически представляет собой очистку здания от вредного психического воздействия, что является преамбулой к джентрификации. Даже после того, как здание перестало быть полезным обществу, его содержимое продолжает сохранять свою психологическую летальность. Один из членов команды обнаруживает кладезь старых записей гипнотерапии на ветхой магнитной ленте, и напряжение повествования смешивается с экспоненциально растущими по громкости звуковыми проекциями травм предыдущего пациента, ныне покойного. Шум возникает из двусмысленного присутствия этих осколков времени и проявляется в опасности асбеста и тревожной жизнеспособности заброшенного пространства.

Это преднамеренное использование процесса записи и механического воспроизведения в сюжете самого фильма (как средство передачи ощущения преследования и разрушения отношений времени и пространства) является очень эффективным; слышимая деградация записи эстетически отражает запустение самого здания. На протяжении всего фильма контрапунктом к этому следует саундтрек, основанный на аналоговой обработке ленты в традициях конкретной музыки. Средства механического производства и репликации сами включены в качестве источников звука, создавая прерывистые петли, колебания аналогового звука, болезненно растянутые по тональности лакуны, паутинные узоры щелчков и шелестов, медленные реверсы и тревожные шумы роторов, раздирающие ткань медленных фортепьянных нот и других размытых звуков.

Звуковая картина формирует ощущение ненадежности, предательства памяти и восприятия, податливости и изменяемости исторических записей с помощью редактирования, а также скрытого укоренения самого асбеста. Это шум вмешательства в память и хронологию со стороны различных тайных влияний, которые формируют и искажают восприятие. Кинематографическая эстетика, сопровождающая музыку, является визуальной сигнатурой приютов в кинематографе: тянущиеся панорамы акцентированного света и тьмы, плавное фокусирование, медленное проявление и головокружительные ракурсы камеры. Эти визуальные элементы — художественное проявление, видоизменение противоречивых рассказов об опыте пребывания в психиатрических приютах на протяжении их истории. Указанные методики обеспечивают слияние времени и пространства, освобождают психиатрический приют от физических и хронологических привязок, позволяя образу свободно плыть сквозь туман популярной культуры. Окончательное нарушение линейного времени в фильме заключается в том, что, хотя госпиталь был практически заброшен с середины 80-х годов, официально закрыт он был только в 2004 году, через три года после проката «Девятой сессии».

В «Девятой сессии» вымышленное одновременно ретушируется и подпитывается реальным, но никогда не уступает главенствующую позицию последнему. Фильм демонстрирует проницаемость и спектральную взаимосвязь этих двух аспектов. Результатом является насыщенное, эмоциональное усиление его основного объекта — Госпиталя штата Данверс, — с акцентируемыми эстетическими качествами и явным внедрением специфического языка для кинематографического обрамления психиатрического приюта. Фильм также создает конкретный прецедент по контрастированию и взаимопроникновению фактологии и кинематографического гиперреализма в документальных исследованиях в последующие годы. В качестве двух примеров можно привести документальные фильмы BBC «Mental: A History of the Madhouse» и «Tim Rhys-Evans: All In The Mind», которые насыщены головокружительными ракурсами, плавными переходами и болезненно изоляционистскими нотами фортепиано, что сильно контрастирует со скупыми, простыми и лаконичными кадрами знакового полнометражного исследования Фредерика Уайзмана «Безумцы Титиката» (1967). Художественная презентация психиатрической клиники в каждом из этих документальных фильмов BBC по своим звуковым и визуальным характеристикам является одновременно элегантной и живописной. Ее нельзя рассматривать вне контекста общих требований и ожиданий зрителей к ценностям документальных съемок, что прослеживается в истории всего этого жанра, независимо от темы. Однако оба документальных фильма специально используют перечисленные выше характерные визуальные приемы в своей презентации, широко используя звуки фортепиано с реверберацией в качестве средства усиления эмоциональной вовлеченности и передачи патетики. Было бы ошибкой утверждать, что именно фильм «Девятая сессия» в первую очередь отвечает за формирование и закрепление этих художественных паттернов; однако он является всеобъемлющим, ярким, стилистически верным образцом подобной демонстрации.

«Безумцы Титиката»

Хотя фильм «Безумцы Титиката» по праву является классикой документального кино, он никогда не удостаивался той массовой культурной известности, которой он заслуживает (во многом благодаря пугающе жестоким репрессиям со стороны правительства Массачусетса, из-за которых фильм был запрещен на 25 лет с момента его выхода; все потому, что в нем демонстрировались жестокие картины некорректного ухода за пациентами). Снятый в Бриджуотерской государственной больнице штата Массачусетс, исправительном учреждении для психически нездоровых преступников, фильм «Безумцы Титиката» без колебаний обнажает ужасы и унижения, которым подвергаются пациенты во время лечения. Фильм состоит полностью из натуралистических кадров, без закадрового голоса или саундтрека, его эмоциональное воздействие практически не фильтруется, за исключением монтажа. Сочетание сдержанной стилистики и лаконичной графики — что, несомненно, увеличило его способность шокировать и возмущать — придает интересную особенность цензурной реакции, вызванной фильмом. Кросс отмечает, что «хотя сенсационность является стандартной практикой в драме, она не должна быть мотивацией для программ, основанных на реальности. […] «Безумцы Титиката» стал дерзким вызовом регламентам жанра». Фильм предложил интересный альтернативный повествовательный подход к постепенному внедрению драматических элементов и реконструкций в документальный язык, своеобразных регуляторов воздействия угнетающего материала, чтобы пройти через цензуру и при этом сохранить эмоциональный градус.

Что интересно в этом фильме, по сравнению с другими работами, обсуждаемыми в данном разделе, — это то, насколько здесь отсутствует эстетический словарь, связанный с изображением психиатрических приютов в кино. Частично это связано с ограничениями технологии – и важно отметить, что в этом аспекте кинематографический стиль или его отсутствие сами по себе не гарантируют аутентичность. Частично это также обусловлено аскетичной, строгой подачей в рамках фирменного «реалистического вымысла» Уайзмана. Его визуально нефильтрованные сцены неоспоримо сильны, его реализм убедителен. Как отмечают Афтаб и Вельц: «Отказ от сенсационности посредством прямых опросов, закадрового голоса и многочисленных сюжетных фрагментов только усиливает идею о том, что представленное не лишено истины». Эта убедительность сильно отличается от аффективно усиленной, удобоваримой гиперреальности кинокартин. У этих подходов больше общего, чем кажется на первый взгляд, что открыто подчёркивает Уайзман в описании реалистического вымысла: «Снятый фильм напоминает вымысел, хотя он основан на непостановочных действиях. Я не манипулирую событиями, но монтаж является очень манипулятивным, и съемка является очень манипулятивной, не в том смысле, что люди ведут себя как-то необычно, нехарактерно для них, а в том смысле, как именно людей снимают».

Это говорит о способности презентации влиять на то, какая информация культурно опосредована, а какая транслируется широко. Романтическая оптика кинематографического повествования, ее беглость и четкость в передаче сообщений, ее интенсификация вуайеристского опыта являются феноменальными форматорами культуры. Это видно из того, что фильм «Пролетая над гнездом кукушки» был сохранен Библиотекой Конгресса США как «культурно, исторически и эстетически значимый», тогда как «Безумцы Титиката» оставались в культурном изгнании в течение четверти века после своего выхода. Это также демонстрирует, что культурная опосредованность психических заболеваний и их лечения связана с политическим и идеологическим контекстом государственного аппарата, его выгодами и преимуществами. Интересно отметить, что популярный сайт обзоров фильмов Rotten Tomatoes относит «Пролетая над гнездом кукушки» к категории «Классика», а фильм «Титикатские праздности» – к категории » Special Interest» («Узкоспециализированный»). В своей работе «Reducing the Stigma of Mental Illness» («Снижение стигмы психических заболеваний») Сарториус и Шульц с горечью отмечают, что: «С таким множеством простых сообщений, которые врезаются в наши умы, нисколько не удивляет, что достаточно лишь удачной формулировки или драматического образа, чтобы привлечь внимание массово рассеянной (а в случае психических заболеваний — массово безразличной) культуры».

Это опасная иллюстрация нарастающего превосходства вымысла над фактами. Указанный тезис возник в контексте развивающейся политики «постправды» во времена референдума о Brexit и президентства Трампа. Все это также вызывает более сложные вопросы о способности кино или любого другого средства информации охватить или донести истину и реальность. Невозможно избежать того факта, что опыт теперь корректируется более технологичными источниками информации, чем когда-либо прежде, поскольку социальные технологии все сильнее интегрируются в нашу жизнь; поэтому крайне важно понимать, что искусство обладает растущей способностью формировать культуру. Огромный объем доступной информации у нас под рукой, ее экспоненциальное увеличение — ключевой аргумент, говорящий в пользу «эффекта умножения», когда эффективность сообщения возрастает при использовании нескольких источников. Эстетизация приютов и ухода за психическим здоровьем в искусстве может нанести огромный, неустранимый ущерб жизни стигматизированных людей. Все практики, работающие в данной сфере, должны относиться к своей работе с моральной ответственностью и стремиться к культивации лучшего понимания психических расстройств.

Одной из ключевых целей творческого портфолио, сопровождающего данный труд, является использование вышеупомянутой эстетической лексики, которая сформировалась в основном на базе фильмов и звуковых образов, составляющих важное измерение кинематографа, для исследования и критики отношения к психическим расстройствам в искусстве и медиа. На уровне звучания большая часть этого процесса проста и понятна; техники и практики генерации звука, используемые в фильмах выше, демонстрируются и подробно исследуются в рамках портфолио. Особое внимание уделяется точке сопоставления и контраста; фактическому смешению синтезированных звуков и вымышленных, заунывных мелодий, искаженных врывающимся шумом, символическим отражением технологий и так далее.

Это составляет рефлексивную интроекцию моих собственных ошибочных эстетических представлений и противоречивых увлечений обратно в культурную диаспору, в которой я участвую. В основе этого лежит элемент искупления, окрашенный личной историей; и эта попытка нести ответственность также является источником тревоги. Сознавая способность самого изысканного искусства быть виновным в стигме, я прокладываю свой творческий путь сквозь это минное поле, а потому должен быть максимально осторожным; и даже в случае неудачи я смогу теперь признать ошибки, подняться над ними, чтобы снова двинуться вперед и добиться большего.

Тревожность из-за ответственности

Исследование «Screening Madness» показывает, что популярное кино – это «источник предрассудков, невежества и страха, который подпитывает и увековечивает разрушительные стереотипы о людях с психическими проблемами. Фильмы позволяют связать мощные негативные образы с общественными предубеждениями и стереотипами». Отчет, подготовленный консорциумом нескольких влиятельных благотворительных организаций, который содержит страстные обвинения в отношении представления психических расстройств в кино, свидетельствует не только о важности ответственности в творческой практике, но и о том, что художники могут отвергать подобные упреки, не прислушиваться к ним. Список проблематичных фильмов, указанный в отчете, вызывает тревогу своей обширностью. Более того, можно задаться вопросом, насколько этот список был бы длиннее, если бы включал в себя музыку, литературу и искусство всех направлений, не говоря уже о печатных СМИ.

Как показывает исследование «Screening Madness», существуют вопросы относительно подотчетности и принятия личной ответственности среди практиков в области искусства и развлечений, которые остаются без должного внимания, когда речь заходит о теме психических расстройств. Профессии, связанные с этой сферой деятельности, в таких областях, как здравоохранение, образование и даже печатные СМИ, подвергаются регулированию, отвечают протоколам контроля качества, определяющим личные обязанности и стандарты. При прямом изучении такой темы, как психическое здоровье, искусство на профессиональном уровне пересекается со всеми этими ролями; искусство может обучать, посредничать, иметь терапевтические аспекты. Это не означает, что ответственность художников должна или может быть систематизирована с той же строгостью. Однако, учитывая вклад искусства в культуру психического здоровья, упрощенное отношение «искусство ради искусства» представляет собой слабое оправдание отказа от несения ответственности. В этом контексте врожденный долг личной ответственности должен признаваться даже на самом начальном, любительском уровне. Вопрос об ответственности в такой сложной сфере может показаться довольно запутанным; в такие моменты привлекательной максимой является принцип «искусство ради искусства»; однако в конечном счете это бесполезное средство для размывания ответственности. В данном контексте, основываясь на примере Вальтера Беньямина в его «Произведении искусства в эпоху его технической воспроизводимости», трудно не интерпретировать формальные и идеологические вариации принципа «Искусство ради искусства» или более радикальные идеи, провозглашаемые футуристами («да свершится искусство, даже если мир погибнет»), в лучшем случае, как глубоко вывихнутую и самодовольную элитарную причуду, а в худшем случае — как умышленное грубое безразличие.

Практик, исследующий психическое здоровье в своей работе, должен осознавать и принимать ответственность за свое творческое влияние, будь то положительное или отрицательное, особенно когда эта работа может способствовать стигматизации. В этом нет оправдания или смягчения вины тех, кто действует на основе таких предрассудков. Однако это поведение явно не возникает в культурном вакууме, как и другие формы дискриминации и неприязни. Соммер подчеркивает: «Фактически мы все являемся культурными агентами: все те, кто создает, комментирует, покупает, продает, отражает, распределяет, украшает, голосует или не голосует, иначе говоря, ведет социальную и культурную жизнь. Правильный вопрос о влиянии заключается не в том, проявляем ли мы его, а в том, насколько осознанно мы это делаем, то есть к какому результату все это приводит». В то время как мы естественным образом взаимодействуем друг с другом, передавая культуру через ежедневные контакты и участие в широком социальном контексте, искусство и медиа выступают как усилители этого участия, позволяя нашим личным вложениям в культуру распространяться гораздо шире и глубже. В силу этого чувство ответственности и осторожности данного культурного агента должно быть пропорционально усилено.

Даже наполненные сочувствием и пониманием изображения психических расстройств в искусстве подвержены врожденной тяге к деперсонализации, которая является ключевым механизмом стигматизации, способствуя подавлению эмпатии. Симпатизирующие, но поверхностные характеристики, которые усиливают симптоматологию психического заболевания, которые отрицают или упускают из виду автономию, свободу действий человека как индивидуума вне рамок его диагноза, которые воспроизводят избитые клише ценой подлинного индивидуального опыта, могут быть столь же разрушительными, как и более провокационные изображения. Даже тот элементарный факт, что вымышленный персонаж всегда должен быть подчинен произведению искусства, в котором он создан, демонстрирует неизбежное свойство деперсонализации. Это не значит, что следует категорически отвергать возможность исследования психических расстройств через это средство; необходимо подчеркивать, насколько важно быть осторожным, сознательным и добросовестным, создавая только те работы, которые можно убедительно обосновать.

Мы получаем новое измерение вызова в дополнение к врожденным трудностям творческой практики; элемент ответственности может противоречить интуитивным инстинктам выражения, скрытым личным предпочтениям и допустимости процесса. Искусство, основанное на осознанной дидактике или заметной проповеднической составляющей, может иметь проблемы в плане согласования этих мотивов с внутренним художественным достоинством. Соммер сухо описывает это противоречие как «бремя ответственности быть изобретательным и подотчетным», но затем разъясняет, что: «Дело не в том, что творческому искусству не хватает внутренней ценности, а в том, что сама эта автономность запускает новое восприятие, раскрывает новые методики так, что искусство становится социальным ресурсом, с которым нужно считаться».

Учитывая такое обилие информации и материалов, которые доступны современному практику, чудовищность и непостижимость эфемерных истин могут вызывать что-то вроде агорафобического торможения; паралич выбора из конкурирующих авторитетов, идеологий и форм, который способен дезориентировать в творческом смысле. В своем введении к «Documentary Across Disciplines» («Документальное кино в различных дисциплинах») редакторы Балсом и Пелег выразительно формулируют эту угрозу, обсуждая работу документалиста Джеймса Эйджи: «[…] это проявление страха перед неизмеримостью и неразрешимостью реальности. Он просто не уверен, что его репрезентация может быть справедливой или адекватной, и глубоко размышляет о техниках, которые он использует для ее создания».

Однако это не означает, что искусство, основанное на развлечении, воображении или игре, должно быть исключено, или что его надо полностью заменить серьезными, но скучными работами, где создатель отчаянно пытается не задеть ничьих чувств. Соммер убедительно аргументирует, что первые качества не только необходимы, но и являются условием для того, чтобы искусство могло внести значимый вклад в позитивные социальные изменения: «Нельзя помыслить изменения без представления мира несколько иным образом. Мыслить иначе — это приглашение к игре». Немногие будут безоговорочно, слепо выступать за искусство, лишенное риска, без возможности представления и выражения противоречивых, конфликтных и сложных идей, ведь через эти противоречия проглядывает потенциал для позитивных изменений, способность адаптироваться к изменяющимся контекстам и информации. Чрезмерное единодушие и недостаток разнообразия взглядов и ценностей могут сигнализировать о другом виде дисфункции; отключение дебатов во имя защиты становится особенно спорным в эпоху «безопасных пространств». Глушение принципа ответственности (то есть лишение кого-то возможности объясниться, когда его работа считается оскорбительной) представляет собой определенную опасность из-за отказа от подотчетности. В книге «Directing the Documentary» («Режиссура документального кино») Рабигер шутливо называет сторонников этой этики «заступниками» (“behalfer”): «Эти люди – непоколебимые стражи безмолвных, мастера, олицетворяющие тех, кому уделено лишь зрительское молчание. […] Итак, каждый раз, когда у вас возникает стремление сделать что-то хорошее, будьте предельно ясны для себя в отношении его базиса и практических сложностей. Бенефициарам нужна подотчетность, когда вы выступаете от их имени».

Крайне важно, что подотчетность должна быть не кандалами или репрессивной силой, а стимулом. Ошеломляющая сложность этого устрашающего контекста одновременно угнетает и подпитывает творческого практика, основываясь на личных ограничениях ответственности и свободы действий. По словам Дорис Соммер, «агент предполагает небольшие сдвиги в мышлении и практике, которые могут превращать артистов и наставников в первопроходцев на пути к коллективным изменениям». Ограничение — это инструмент, который позволяет нам находиться на одной волне с нашими коллегами; свобода, предполагающая терпимость к свободе других, принятие ответственности за свой сознательный вклад в культуру. Все это контролируемо (насколько это возможно) в рамках творческой практики; совокупной доказательной базе для стремления к лучшему. Освобождаясь от необходимости говорить обо всем, мы понимаем ценность того, что мы можем сделать. Мы стремимся к созданию и укоренению изменений, которые хотим видеть в культуре и внутри себя (чтобы «очистить восприятие»), всеми возможными усилиями. Соммер описывает этот образ мышления как самоавторизацию, осуществление творческого контроля над доступными нам материалами; как она отмечает, «ограничение является условием творчества, а не врагом […] Художники и по-настоящему рассудительные граждане знают, что их собственные конкурирующие ценности и желания, а также варьируемые условия делают выбор изменчивым».

Подход Джеймса Эйджи, описываемый в работах Балсома и Пелега, утверждает принятие ограничений, присущих самоавторизации: «Эйджи пишет, несмотря на недостаточность письма. Он признает нехватку языка, неизбежные измены, которые он совершит, столкнувшись с подавляющей материальностью реальности. Он объявляет о провале и предательстве слова с таким смирением, которое можно считать этическим.» Утверждения Рабигера, адресованные начинающим создателям документальных фильмов, также содержат элементы самоавторизации; их язык можно легко адаптировать для других практик:

«Вы не можете показать события сами по себе, только конструкцию из выбранных кадров и точек обзора; в ней размечены основные факты, действия и акценты — все субъективно определено вами, режиссером. Если вы сделаете это честно, вы столкнетесь с этическими дилеммами, из-за которых иногда будете испытывать бессонницу. Но если ваш фильм может продемонстрировать широкое фактическое понимание предмета, убедительные и самоочевидные доказательства, а также храбрость и проницательность для вынесения интерпретационных суждений, то он заслуживает нашего доверия. Это лучшее, что кто-либо может сделать».

Яркий пример самоавторизации в случае с полностью независимым и автономным творческим деятелем отлично иллюстрируется Марком Хэддоном, автором романа «Загадочное ночное убийство собаки», где подразумевается, что повествователь имеет расстройство аутистического спектра. В своем блоге в 2009 году Хэддон откровенно заявляет, что его этика заключается в следующем: «Воображение первично, и лишь потом — исследование». Он уточнил, как его чувство ответственности пересекается с этой этикой:

«Я думал, что если смогу сделать Кристофера реальным для себя, то он станет реальным и для читателей. Я наделил его определенными правилами жизни, характерными чертами и мнениями, все это я заимствовал у людей, которых знаю, ни один из них не имеет инвалидности. […] Все эти ярлыки ничего не говорят о человеке, они только отражают, как мы относимся к этому человеку. Хорошая литература всегда заключается в том, чтобы снять эти ярлыки. Достойное обращение с реальными людьми — удаление этих ярлыков. Диагноз может вести к практической помощи. Но истинное понимание другого человека предполагает разговор с ним, выяснение того, что делает его индивидуальностью, а не частью группы. Я страстно верю в это и неоднократно высказывал это в различных формах. Стать представителем людей с синдромом Аспергера или аутизмом, выдавать себя за эксперта в этой области значило бы подорвать мои намерения. Я выглядел бы глупо. Я предпочел бы потратить свое время на написание романов, отстаивая различия и пытаясь понять тех, кто видит мир неожиданным и удивительным образом»

Именно эта позитивная, либеральная, но сознательная модель ответственности формирует смешанную модальность практики, используемую здесь; сугубо личное, автоэтнографическое звучание форм социального и психологического шума. Это метод, который объединяет маргинальные музыкальные формы и конфронтационную форму субъективности для создания арены, на которой, как я чувствую, базируются мои творческие способности, предназначенные для генерации значимых идей.

Страх за разум

Роман Денниса Лихэйна «Остров проклятых» 2003 года – еще одна интригующая трактовка психиатрического приюта/госпиталя в художественной литературе; его экранизация, снятая Мартином Скорсезе в 2008 году, в гнетущих, мрачных тонах, продолжает процессию своих предшественников по психиатрическому кино. В романе изображен психиатрический комплекс, расположенный на небольшом изолированном острове в часе плавания от побережья Бостона; на остров прибывают федеральные следователи с целью поиска сбежавшего заключенного; также их миссией является сбор некоторых политических сведений (события происходят в 1954 году – на пороге психофармакологической революции в психиатрической помощи; именно тогда впервые стали доступны эффективные медикаменты, которые стали основным методом лечения, и отношение к институционализации резко изменилось).

С самого начала в повествовании используются классические образы психиатрического учреждения как места, где происходит что-то тайное, подпольное; секреты и ложь, притворство и лицемерие, макиавеллевские паутины интриг и уловок. Поэтическая образность романа, пусть и скупо представленная, дополнена эмоциональным и резким лиризмом. Можно легко представить себе остров, дрейфующий в бушующих водах, терзаемый ураганами, где человеческий разум, охваченный шумом жизни, постоянно сталкивается с мутными глубинами своей тени и противоположности. Проницаемые границы его береговой линии постоянно ломаются скользящими приливами. Изолированный комплекс показан как рассадник кипящей напряженности, дисфункциональных табу, растущей угрозы насилия и беспорядков. В этом контексте драматический накал романа рождается из эрозии целостного разума, его врожденной подверженности ошибкам и саморазрушению из-за потенциальной дисфункции; и той неоднозначной роли, которую рефлексивное самонаблюдение играет в их отслеживании. Эта тематическая ось сформулирована в начале повествования одним из обитателей учреждения, Питером:

— Думал ли ты когда-нибудь об этом?

— Твой разум?

— Разум, — сказал он. — Мой, твой, чей угодно. Это двигатель. Так и есть. Очень хрупкий и сложный мотор. И в нем есть детали, все эти шестеренки, болты, петли. И мы даже не знаем, что делает половина из них. Но если всего одна шестерня сломается… Только одна… Думал ли ты об этом?

— Не слишком…

— Ты должен. Это как машина. Никаких отличий. Одна шестерня ломается, один болт трескается, вся система перестает работать. Сможешь ли ты жить, зная это? – Он постучал по виску.

Все это заперто здесь, и ты не можешь добраться до механизма, ты даже не контролируешь его. Но он контролирует тебя! А если он однажды решит, что не хочет больше выходить на работу? – Он наклонился вперед, и все увидели, как натягиваются сухожилия на его шее. – Офигенно, не так ли?

Интересная перспектива, — ответил Чак.

Питер откинулся на спинку кресла, внезапно став апатичным. «Именно это меня и пугает больше всего».

Страх за целостность разума, потерю контроля над его функциями, является, по моему мнению, элементарным человеческим опытом; Фуко называет его «Великим страхом», проявившимся в середине XVIII века и заложившим основы для викторианской системы приютов. Страх за свой разум и свою болезнь является ключевым моментом в интерпретации Фуко приюта; «необходимое присутствие». Однако в данном вопросе я хотел бы вернуться к своему собственному постулату, что страх за целостность разума – это элементарный человеческий опыт. Как мне кажется, его нельзя привязать к какой-либо отдельной форме артикуляции, будь то историческое пространство или период. Лишенное особенностей языка, его западного культурного поля, гипотетического положения во времени и пространстве, чувство страха за разум, и, как следствие, ошибочность своего восприятия, являются чем-то фундаментальным, универсальным для человечества. Это утверждение, в свою очередь, можно выразить и исследовать в терминологии архетипов Юнга.

Архетипы

Биограф Юнга Стивенс утверждает, что: «Архетипы – это ‘идентичные психические структуры, общие для всех’ (CW V, параграф 224), вместе составляющие ‘архаическое наследие человечества’ (CW V, параграф 259)». Он считал их врожденными нервно-психическими центрами, обладающими способностью инициировать, контролировать и опосредовать общие поведенческие характеристики и типичный опыт для всех людей. Архетипы – это когнитивные возможности, представляющие собой мост между универсальным потенциалом человеческого бытия и уникальным содержанием и характером психики человека. Архетипы, таким образом, являются попыткой исследования схем разума на их самом элементарном уровне; квантовых компонентов познания, неотделимых от человеческого разума, независимо от его социокультурных обстоятельств или опыта. Дедуктивное зондирование самых отдаленных глубин психики для выявления абсолютных общностей – коллективного бессознательного.

Юнг выделил ряд архетипов и тщательно их исследовал, включая такие архетипы, как Мать, Дитя, Мудрый Старец (Сенекс) и Тень. К примеру, Тень отражает части нас самих, скрытые от нашего сознательного взгляда; те характеристики и склонности внутри нас, которые мы можем отрицать или находить конституционально неприятными, наша темная сторона. Мудрый Старец представляет собой способность приобретать знания и излагать сложные суждения, а также аспекты восприятия, основанные на таких знаниях. Тень – архетип, который мы рассмотрим далее детальнее; по мнению Юнга, ключевое правило для психологического роста и самореализации – это противостояние и примирение со своей тенью. Этот процесс оказался мощным элементом юнгианской психотерапии; способность принимать болезнь, мысли и поведение, которые пациент считает тревожащими или травмирующими: «Юнг ‘депатологизировал’ архетипические и надличностные аспекты психики, утвердив их функции в виде творческой матрицы для личности в целом. Подавление, закрепление, идентификация или отрицание этих аспектов психологического процесса приводят к болезням, от которых страдает современное общество». Это открытие представляло собой мощную эволюцию психодинамики; не говоря уже о том, что оно привело к конструктивному сочувствию и пониманию людей, страдающих от разных расстройств и переживаний.

Дать четкое определение архетипам Юнга непросто. Частично это вызвано тем, что Юнг, по всей видимости, развивал эту концепцию через ряд уклончивых, размытых олицетворений; частично тем, что гибкость интерпретации, допускаемая такой эволюцией взглядов, позволила самопровозглашенным юнгианским последователям разрабатывать свои собственные представления архетипов. Пышный прозаический стиль Юнга, насыщенный мифопоэтическими росчерками и залпами аллюзий, нередко сваливается в многословие; неудивительно, что читателям порой трудно отыскать проницательные идеи, лежащие в основе его произведений. Это побудило многих критиков обвинить Юнга в неисправимой расплывчатости, излишнем романтизме под нагромождением скрытых предрассудков. Как мне кажется, ядро его работ – это получение ценной информации о человеческом опыте. Можно утверждать, что демонстрация герметических и мистических деталей, используемых Юнгом в качестве софитов для базовых процессов разума, предвосхищает пророческий пыл прозы Иэна Синклера и других писателей аналогичного круга. Чтение Юнга, безусловно, требует толерантности к обскурантизму, ибо этот подход позволяет сгенерировать множество идей, закрытых для других, более сухих методологий. Такая плодовитость воображения скрывает под собой неординарную психологическую проницательность, что является диссонансом в работах Юнга, как уже показал предыдущий дискурс об алхимии; тем не менее, из его собственных отчетов следует, что его идеи, глубоко повлиявшие на гуманистические подходы к психологии, обусловлены эзотерическим происхождением.

К примеру, антропоморфные характеристики, которыми он наделяет ключевые архетипы, явно сформированы мифологическими источниками, элементарными ризомами для фигур из различных духовных традиций. Фигуры Матери, Мудрого Старца, Анимуса и Анимы поддаются определенным методам и контекстам интерпретации, но при этом могут показаться неубедительными в такой ипостаси. По моему мнению, архетипы представляют собой врожденную инфраструктуру для кодирования тех переживаний и образов, которые соответствуют ключевым инстинктам выживания первобытного человека. Как подчеркивает Юнг, это «врожденные возможности идей», а не сами идеи, опыт или суть; они описывают когнитивные структуры, которые зашифрованы в нашем мозге. Определенная способность к организации информации должна логически предшествовать кодированию (точно так же, как наличие желудка должно предшествовать процессам пищеварения). Как отмечает Адамс:

«Хотя архетипы ‘сами по себе не имеют никакого содержимого, они придают определенную форму информации, уже полученной’ посредством опыта. Юнг настаивает на том, что архетипы не определяют содержание опыта, а лишь влияют на его форму, которая попадает ‘в определенные категории’. Архетипы – это коллективное наследие общих, абстрактных форм, структурирующих личное получение частного, конкретного содержимого».

При активации с помощью опыта, или актуализации, как выражался Юнг, присущий архетипам потенциал высвобождается и развивается, и психика генерирует свою собственную персонализированную перестановку. К примеру, архетип Матери представляет собой универсальное человеческое представление о рождении от матери; сама по себе потенциальность этого познания пассивна. Архетип может быть активирован и актуализирован с помощью вашего личного опыта взаимодействия с вашей матерью; воспоминания и ассоциации, связанные с этим опытом, образуют уникальную оболочку вокруг ядра универсального опыта наличия матери. С помощью таких средств формируется и развивается комплекс Матери, подпитанный смыслом, полученным из взаимоотношений с матерью (или из их отсутствия).

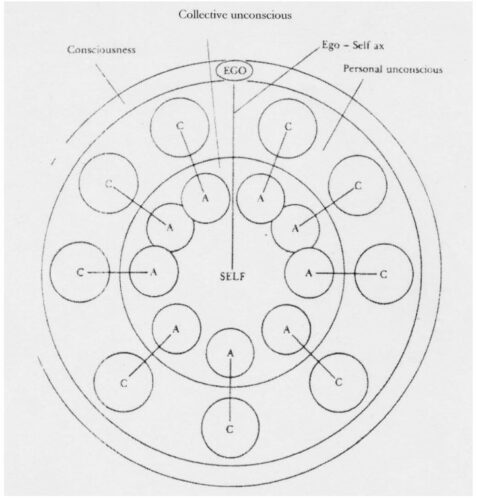

Архетип обеспечивает абстрактную, элементарную когнитивную основу, на которой базируются память и понимание. Эта когнитивная система в целом представляет собой то, что называется коллективным бессознательным; психологическая основа всего человеческого опыта. «Архетипы [сходным образом] сочетают в себе универсальное с индивидуальным, характерное с частным, поскольку они являются общими для всего человечества, но, тем не менее, проявляются в каждом конкретном человеке так, как свойственно только ему». Юнг разработал модель, иллюстрирующую этот процесс, а также его представления о структуре психики. Модель позволяет глубже понять его идеи. Следующая диаграмма приводится из биографии Юнга, написанной Энтони Стивенсом:

Анализ психики

В центре модели Юнга находится самость (Self), которая объединяет всю систему, пронизывает каждый аспект, действует как центральный исполнительный орган или ядро, поддерживая холистическую целостность психики. Этот локус окружен тремя концентрическими кругами, которые представляют собой упрощенное разбиение психики на коллективное бессознательное, личное бессознательное и сознательное. Следует подчеркнуть, что эти слои не обязательно дискретны, между ними подразумевается сложное спектральное взаимодействие; такая квалификация отражена в виде оси Эго-Самость.

Первый из этих слоев, коллективное бессознательное, содержит «весь архетипический багаж», важнейшую оперантную инфраструктуру психики. Второй слой – личное бессознательное. Он состоит из сети комплексов, которые взаимосвязаны между собой и взаимодействуют друг с другом; каждый из них напрямую связан с одним или несколькими архетипами. Комплексы представляют собой накопление закодированных воспоминаний и уникального личного опыта, сформированного под влиянием самих архетипов.

Внешний круг, сознательное, представляет собой проницаемую «мембрану» психики, поверхность мысли и чувства. В юнговской модели Эго, настоящее осознание, свободно вращается по этой поверхности, при этом психика думает, чувствует, избирательно наблюдает и испытывает переживания в реальном времени (в этом отношении Лакан предложил децентрацию Эго; подобная переоценка будет актуальна для нас, когда мы дойдем до использования базовой модели Юнга в качестве композиционного инструмента). Через ось Эго-Самость сознательное понимание соединяется с суммой соответствующих воспоминаний и переживаний, которые характеризуются своими архетипическими структурами под императивным, но несознаваемым диктатом самости.

Эго, как осознанное, сознательное Я, представляет собой лишь небольшую точку взаимодействия между всей психикой и активным опытом; связь опыта/сознания, пузырь, находящийся на переднем крае психики, совершенно неспособный получить доступ к ее большей части, огражденный тем, что есть «сейчас», усиленный памятью (которая сама по себе является отражением прошлого, постоянно перестраиваемого, видоизменяемого и трансформируемого во благо сознательного Я). Юнгианская теория дает удобоваримую модель периферического, микрокосмического качества сознательного Я, формируя ложный нарратив о поиске «настоящего себя»; такая модель, представленная в научно-популярных психологических книгах, подобных «The Self Illusion», набирает своих последователей среди различных психологов и дилетантов. Брюс Худ описывает сознательное Я как простой «центр хроникальной гравитации». Это симуляция Я, необходимая для выживания человечества. Сознательное, осознающее Я напоминает двусмысленную фигуру; абстрактное поле, откуда мы считываем воображаемые паттерны (и куда их вносим). Оно не является по-настоящему объединенным или связным, но существует в своеобразном психическом гомеостазе. Модель Юнга хорошо согласуется с современными моделями воплощенного и ситуативного познания, поскольку осознающее Я находится в связке с опытом. Все это отвечает психологическому отходу от картезианского дуалистического взгляда на разум и тело как на отдельные элементы.

Приют как архетип

Я считаю, что юнгианская модель психики, проиллюстрированная выше, позволяет убедительно объяснить постоянное присутствие в западной культуре психиатрического приюта в качестве символа, связанного с лечением психических расстройств. Я рассуждаю так: на уровне общей культуры приют – это социальный комплекс (в юнгианском смысле), инкапсулирующий и регулирующий наши конфликтующие аффективные установки и ассоциации с ментальными расстройствами, что подкрепляется кино, телевидением, искусством и печатными СМИ.

«Приют как комплекс» — это концепция страха, ошибочности метапознания при оценке собственной рациональности; образ, просачивающийся сквозь плотные семиотические слои западной культуры. Приют – со своими аффективными измерениями, сконцентрированными на социальных последствиях – означает символ «Другого», «Иностранца», символ стигматизации, связанной с дисфункцией разума, беспомощностью недееспособности, деперсонализацией, изоляцией и отчуждением. Также он подразумевает репрессивные когнитивные стратегии; мышление о сдерживании, ограничении и исключении проблемных знаний. Специфическая эстетика психиатрической больницы (с ее западными коннотациями и историческими прецедентами) является четким индикатором воздействия на уровне комплекса, предполагая глубинный архетип.

По моему мнению, этот архетип можно описать как страх за целостность, устойчивость своей собственной психики, смешанный со страхом перед другими людьми, чья психика была нарушена; это прекрасно отражено в отрыве из «Острова проклятых», приводимого ранее. В этом отношении данный архетип имеет пересечения с другими комплексами и архетипами, такими как Тень. Вывод, который я сделал из представления приюта в виде юнгианского комплекса, заключается в следующем: архетипическая модель хорошо подходит для интерпретации композиционного процесса.

Переосмысление звуков как архетипов

Письменная экзегеза и звуковое толкование industrial/power electronics модальностей, приведенных в портфолио, позволяют провести классификацию и организацию звучания, что очень важно для нашей творческой практики. Эта методология структурно основана на модели архетипов Юнга и имеет многочисленные отсылки к эстетике психиатрического приюта, к исследованию «приюта как комплекса», о чем мы говорили ранее.

Символьная таксономия звуковых индексов и техник выступает одновременно как семиотическая основа для организации звуков в композиции, что позволяет эффективно исследовать заданную тему, и как окуляр для согласования исследовательских композиций с паттернами и катализаторами, для их интерпретации и раскрытия их значения. Звуковые индексы и техники позволяют инициировать творческую работу, разграничить ее, зарядить энергией сам процесс творчества. В этом отношении символьные характеристики отдельных звуковых источников и техник напоминают пантеон юнгианских архетипов; образы и комплексы возникают в виде музыки, способствуя как индуктивному, так и дедуктивному пониманию их строения.

Позвольте мне внести ясность; применяя эту систему, я не стремлюсь доказать, что определенные звуки соответствуют каким-то архетипам в их первоначальном смысле. Я использую отношения и связи архетипов в рамках юнгианской самореализации как структуру для сборки музыки. Модель Юнга в этом ключе является всего лишь вектором процесса. При этом мне импонирует юнговский подход к первичности символизма, используемый в том числе в его анализе сновидений. Все это я адаптирую под свои творческие потребности. Самость для меня – это суть композиции как врожденной потенциальности. Остальная структура отвечает за составные части композиции, ее представление в форме, ее артикуляцию в виде конкретного исполнения или записи. Это система композиции, которая выступает в качестве основы и связующего звена для всего портфолио, исходящая из того, что семиотическая ценность каждого элемента устойчива, дискретна, четко разграничена и связна. Такая система позволяет мне проиллюстрировать циркуляцию смысла внутри композиции, провести своего рода семиотический глубинный анализ.

Инвестирование тематик и диалектической энергии в композицию заключается не столько в извлечении явных мотивов непосредственно из организации звука, сколько в использовании творческого процесса для формирования и исследования конкретной идеи или вопроса. Композиции основаны на герметическом принципе «что вверху, то и внизу». Отдельные приемы и звуки синтаксически взаимодействуют между собой, образуя семиотические комплексы в результате интуитивного композиционного процесса.

К примеру, импровизация с использованием диктофона и кассетных записей с зацикленными микрофонными фидбэками позволяет создать сложное полотно, отражающее вмешательство искаженных, несогласованных, дисфункциональных паттернов памяти в психические процессы гомеостаза и возбуждения; мы получаем акустический симулякр действия, когда травмирующие воспоминания усугубляют реакцию на тревогу и стресс. Архетипическая основа опыта, представленная в лице базовых техник генерации звучания, поддерживает контекстно-зависимую перестановку – или комплекс – в формате отдельного осмысленного исполнения.

Склеивая (в форме записей) взаимодополняющие, интерактивные элементы для создания законченной композиции, мы обеспечиваем детальную, богатую иллюстрацию выбранных тем в процессе их возникновения и становления. Чтобы последовательно и вразумительно применять эту методологию, необходимо каждой звуковой технике и индексу присвоить отдельное таксономическое значение. Я выполнил это следующим образом. Мои разъяснения основаны на работах Юнга по толкованию сновидений посредством устойчивых знаков и символов; одни встречаются в портфолио чаще, чем другие, но они сыграют свою роль хотя бы раз.

Лексикон звуковых индексов и техник

Полевые записи и «мусорные объекты»

Использование «мусорных объектов», особенно металлолома (как в спонтанных и незапланированных полевых записях, так и в домашней студии), является моим любимым подходом в звукозаписи, демонстрирующим репрезентативную мощь. Исследование звукового потенциала этих объектов подразумевает перцепционный разрыв субъектно-объектных отношений: изучение изменчивости функций, наложение контекстуальной музыкальности, взаимодействие с миром и физическая реакция на него, изучение и кодирование (неустойчивых) тактильных качеств. Указанный подход отсылает к Musique Concrète как модальности исследования восприятия с помощью таких методов, как акусматическая музыка и редуцированное слушание. Полевые записи и мусорная импровизация – средства для создания эстетики заброшенности; звучание индустриального туризма, распадающихся структур и найденных объектов. Они выполняют дополнительную функцию: кодируют топографию и динамику пространства в композиции, подчеркивают случайные совпадения в звуковом взаимодействии. Сопоставление нескольких полевых записей позволяет организовать взаимопроникновение разных времен, пространств или состояний в качестве активного перцептивного опыта, привлечь внимание к политическому управлению пространством. Эти методы лежат в основе заявленной мной цели – исследовать город «на его собственном языке», вскрыть психогеографические возможности и противоречия.

Синтезаторная осцилляция

Я использую стандартные паттерны синтезаторных осцилляторов, в частности, LFO, чтобы выполнить синтез нормализованного поведения посредством фармакологии. Нефильтрованные синтезаторные дроуны и паттерны, смешанные с медленными, отчетливыми низкочастотными колебаниями, помогают продемонстрировать навязанную однородность, представленную в выходных сигналах. Для этого я использую синтезатор Arturia Minibrute. Сам синтез – такой же алхимический процесс.

Петли фидбэка

Петли (лупы) фидбэка (обратной связи), особенно генерируемые в системах электронных устройств, обладают шатким равновесием, что характеризует психологический гомеостаз и моделирование когнитивных процессов. Принцип петель обратной связи является важным аспектом ряда соответствующих теоретических моделей, в частности, четырехфакторной теории тревожности Айзенка. Многоуровневая микрофонная обратная связь также используется для обозначения умышленно зашифрованных, контрадикторных сигналов и сообщений.

Манипуляции с аналоговыми лентами

Манипуляции с магнитными лентами, которые обычно я выполняю с помощью диктофона, моего многодорожечного катушечного магнитофона Tascam или delay-педали Strymon El Capistan, вдохновлены фильмом «Девятая сессия». Я использую характерный звук, чтобы проиллюстрировать ошибочность памяти и дисфункции кодирования, хранения и воспроизведения; вмешательство травмирующих воспоминаний, ассоциаций и т.д. в когнитивные процессы; нарушение понятной хронологии/линейности времени; дезорганизация истории и прошлого. Эти качества раскрываются еще шире в парадигме pitch-duration с аналоговыми ограничениями.

Лупы (петли)

Использование лупов (петель) предполагает нормализованное, предсказуемое поведение – в частности, принудительное обязательство скрывать, ретушировать, не выносить на публику свои психические проблемы. Петли подчеркивают необходимость мимикрии под «нормальное» поведение, что происходит под давлением социума и болезненно диссонирует с внутренним опытом. Они отражают постоянство труда и продуктивности, нормальность как форму трудовой дисциплины, которой все должны придерживаться.

Закольцованные или повторяющиеся полевые записи (а также записи «мусорных объектов»)

По аналогии с предыдущим пунктом, использование циклических фрагментов и повторений в полевых записях (записях «мусорных объектов», подслушанного шума машинерии), особенно когда они контрастируют с основными петлями, символизирует процесс обучения и закрепления норм; спектральная несогласованность, плавающие контексты и противоречия нормативно декларируемого поведения. Нормальность звучит как процесс работы над собой. Об этом явно свидетельствует изречение Р. Д. Лэйнга: «нормальность или психоз проверяются степенью схожести двух личностей, одна из которых по общему согласию является нормальной».

Тревожность, вызванная социально-нормативным прессингом – явление, катализатором которого можно назвать популярное искусство и СМИ. Джон Ронсон в своем «Психопат-тесте», в более исповедальной манере, нежели Лэйнг, отметил, что «демонстрируя безумцев, мы стремились показать публике, какой она не должна быть. Возможно, именно из-за нашего отчаянного стремления быть абсолютно нормальными в нас и возникает этот жуткий страх сойти с ума».

Голос